Перед вами картина современной художницы Надежды Борисовны Севериной «Луки». Цветущие растения заполняют в ней практически всё пространство полотна. Фон сознательно нивелирован, не выделен специально ни цветом, ни ритмом, ни светлотой. И хотя у нас возникает привычно-ритмическое ощущение разнотравья, характерного для открытой местности, трудно сказать, луг ли это, клумба ли, или просто небольшой закуток возле загородной дачи. Впрочем, это и не важно, поскольку внимание зрителя с первого взгляда сосредоточивается в центре картины, там, где собраны вместе самые светлые участки. Потом глаз начинает блуждать внизу, распутывая загадку синих полос, вплетённых между стеблей. Необычная для растений холодноватая цветовая гамма интригует и завораживает одновременно. Нам не нужно большего чтобы погрузиться в созерцание: настроение и сюжет сполна передаются имеющимися элементами композиции. И поскольку эти элементы так плотно пригнаны друг к другу, создаётся впечатление тесноты, своеобразной «камерности», характерной для портрета. Здесь слишком мало простора и очень много интенсивности, кучности, напряжённости центростремительной силы, прессующей детали в единый образ. Места для зрителя совсем не остаётся, всё оно уже занято. Картину приходится наблюдать извне. И это, как будет сказано чуть ниже, является одним из верных признаков того, что перед нами не пейзаж.

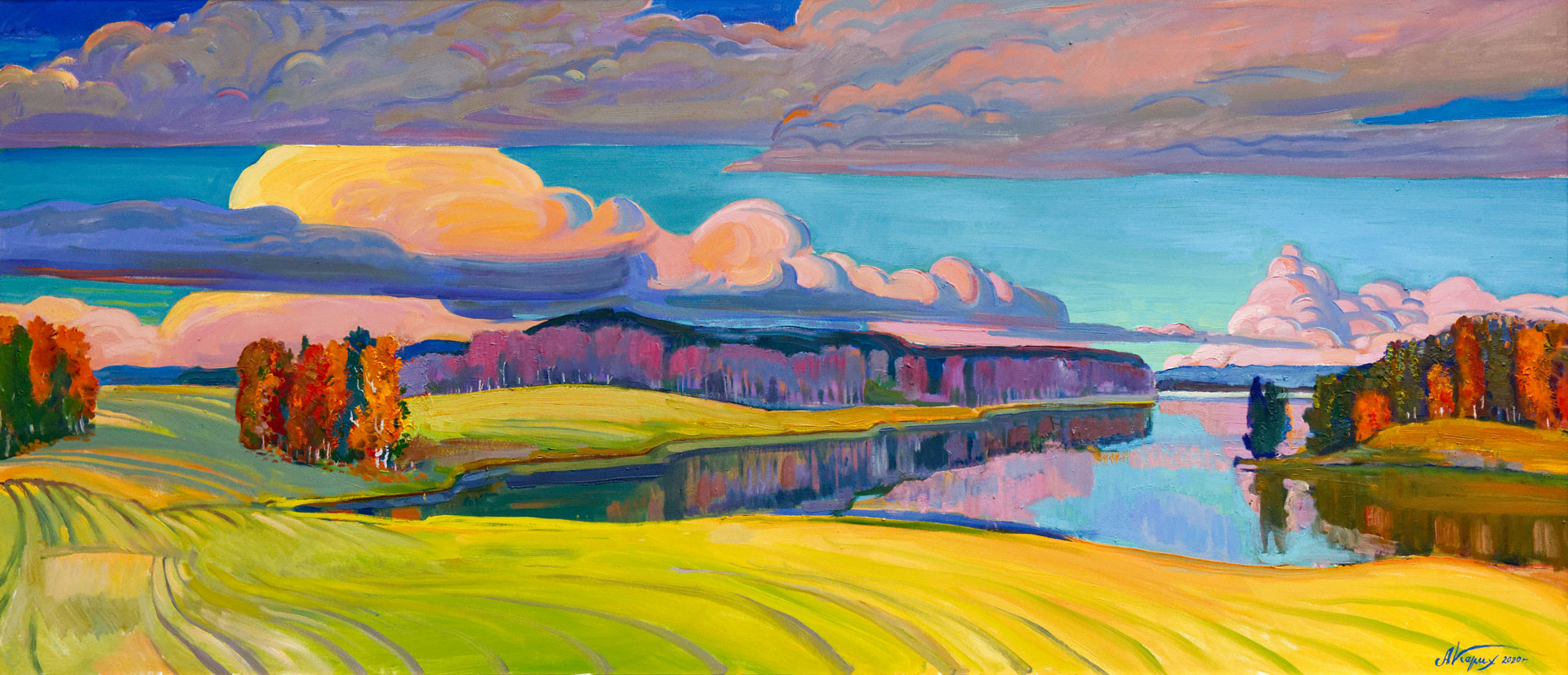

Теперь рассмотрим другое художественное произведение и сравним его с примером 8.